投稿日: 更新日:

【初心者でも簡単!】手作り味噌の基本の作り方

「手作りの味噌を作るには、どうしたらいいの?」

味噌作りに興味がある人なら、このように思っているかもしれません。

そこでこの記事では、初心者でも簡単にできる手作りの味噌の作り方をお伝えします。

手作りなら、同じ材料を使っていても環境や熟成期間によって味が変わるため、世界にたった1つのオリジナルの味噌を作れます。

自分で手間隙をかけて作った味噌は、市販の味噌にはない味わいを楽しめるでしょう。

味噌作りに挑戦してみたい人は、ぜひ参考にしてください。

手作り味噌の作り方

味噌には、米味噌、麦味噌、豆味噌という3つの種類がありますが、作り方は同じです。※熟成期間はそれぞれ異なります。

手作り味噌の作り方の手順は、以下のとおりです。

- 材料の準備

- 大豆を水に浸ける

- 大豆を煮る

- 塩と麹を混ぜる(塩切り麹)

- 大豆を潰す

- 塩切り麹と大豆を混ぜる

- 団子状に丸める

- 味噌玉を保存容器に詰める

- 容器の汚れをふき取りラップをする

- 塩蓋をする

- 発酵・熟成させて完成

一見すると手順が多いように感じられますが、どれも難しいものはありませんので安心してください。ひとつずつ紹介していきます。

1.材料の準備

材料の準備をしましょう。

味噌を1セット作るのに必要なもの、事前に用意しておきたい道具は、次のとおりです。

【必要なもの】

- 味噌の材料一式(乾燥した大豆・麹・塩)

- 琺瑯(ほうろう)もしくはプラスチック製の食品保存容器 ※作る味噌が入る容量のもの

※2kgの味噌を仕込む場合、容量は3リットル程度が目安。

【事前に用意しておきたい道具】

-計量する

- スケール

- 500ml計量カップ

-大豆を水に浸ける

- ボウル

-大豆を煮る

- 両手鍋(約28cm、深さのあるもの)または、圧力鍋

- お玉

- ボウル

- ザル

-塩切り麹をつくる

- ボウル

-大豆をつぶす ※ミンサーを使う場合

- ミンサー

- 深型バット ※ない場合は、大きめのお皿で代用可能

- お玉

- ミニゴムベラ

-塩切り麹と大豆を混ぜる

- ボウル

- ゴムベラ

-塩蓋をつくる

- ラップ

- ビニール袋Lサイズ

- 塩(分量外300-500g)

- 輪ゴム

-発酵・熟成させる

- 熟成・保存容器 ※作る味噌が入る容量のもの

2.大豆を水に漬ける【仕込み24時間前】

準備ができたら、まずは、大豆を水に漬けます。

- 乾燥した大豆を水でしっかり洗う。

- 大豆に対して3倍くらいの量の水に浸して24時間置く。※水が足りなくならないように最初からたっぷりめに。

- もし、大豆が水を吸って水量が足りなくなったら、水を追加。

乾燥した大豆を水に漬けると、元のサイズの2-3倍くらいの大きさに膨らみ、豆の中の芯がなくなる程度の固さになります。

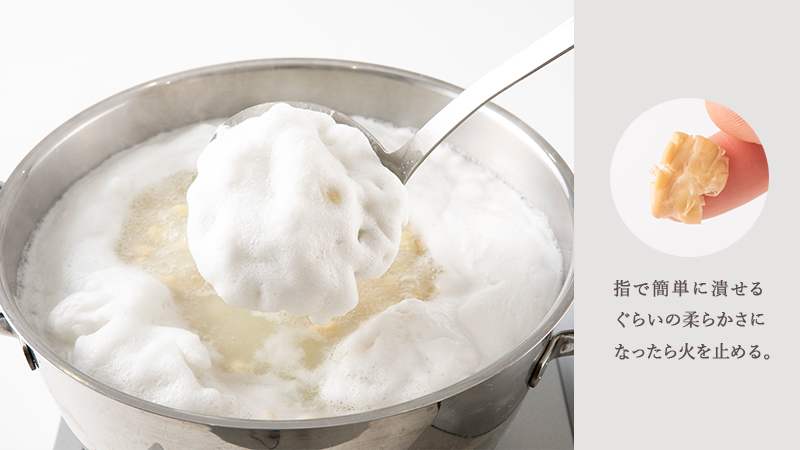

3.大豆を煮る【仕込み4時間前 ※両手鍋の場合】

次に、大豆を煮る工程に進みます。

- 水で戻した大豆を鍋で3~4時間ほど煮る。

- 最初は中〜強火、水が沸いたら弱火。

- 10~15分ほどで大きな泡になって出てくるので取り除く。

- その後、さらに2~3回ほど泡をすくう。

- 水が少なくなったら、水を足す。

- 指で簡単に潰せるくらいの柔らかさになったら火を止める。

- ザルとボウルを使って、大豆と大豆の煮汁を分けておく。

大豆の煮汁はあとで使うので、捨てずに取っておきましょう。

圧力鍋を使う場合は、圧力をかけてから10分くらい弱火で加熱すれば大丈夫です。また、圧力鍋を使う場合、泡を取り除く必要はありません。

※泡を取り除くのは、鍋から溢れてしまうためです。

※圧力鍋の場合、泡を含んだ状態になりますが、食べても問題ありません。

4.塩と麹を混ぜる

続いて、塩と麹を混ぜていきます。

- 麹を手でほぐす(大きな塊をなくす)。

- ボウルに麹と塩を入れてよく混ぜ、塩切り麹を作る。

※すり潰した大豆を投入する前、麹と塩を先に混ぜておくことで均一に混ざりやすくなるため。

5.大豆をすり潰す

煮た大豆をすり潰します。

大豆の粗熱を十分にとってから、ミンサーの材料投入口に半分ほどの量を入れ、ゆっくりと挽(ひ)く。

ミンサーを使う際の重要ポイントは、次のとおりです。

- 熱いままの大豆を投入するとミンサーが破損する可能性があります。 40℃以下になるくらい粗熱をとってから使用してください。

- 投入口に大豆を入れすぎるとミンサーの破損の原因になります。 投入量はミンサーの容量の半分程度を目安にして使用してください。

- ハンドルはゆっくり(毎秒 1回転程度)回してください。 早く回し続けた場合、破損する恐れがあります。

- 長時間の連続使用はおこなわないでください。目安として、大豆を1kg挽いたら、20分以上は休ませてください。

ミンサーを使用しない場合は、手やすり鉢を使うことになるかもしれません。

しかし、この作業を手やすり鉢でおこなうのは大変なため、ミンサーの使用がおすすめです。あとで紹介する貝印の味噌作り体験セットなら、ミンサーもセットで購入できて、大変便利です。

また、ミンサーを使ったほうが味噌の仕上がりがなめらかになり、色もきれいに仕上がります。

6.塩切り麹と大豆を混ぜる

すり潰した大豆に、先に混ぜておいた麹と塩をしっかり混ぜます。

固い(丸めたときにポロポロしてしまう状態)ようであれば、大豆の煮汁を少しずつ加えて調整してください。

〈入れる煮汁の目安〉

- 米味噌の場合、100ml 程度

- 麦味噌の場合、150ml〜200ml 程度

- 豆味噌の場合、500ml 程度

※もし煮汁を捨ててしまった場合、お湯を沸かして冷ましてから使ってください。

※豆味噌は加水量が多いためドロドロ状態になります。 混ぜてから時間を置き、全体に固さが出て表面が落ち着いたら、容器の汚れをふき取りラップをする工程に移ります。

7.団子状に丸める

塩切り麹と大豆を混ぜ終わったら、空気を抜くように団子状に丸めます。

団子状にする理由は、空気を抜くことでカビを生えにくくするためです。

※いきなり容器に入れても空気が抜けないため。

※団子は丸めやすい大きさでかまいません。団子の大きさは均等でなくても問題ありません。

丸め終わったら手を洗っておくと、スムーズに次の工程に進めます。

8.味噌玉を保存容器に詰める

団子状にしたら保存容器の四隅に空気が入らないように注意し、指で押さえつけながら詰めていきます。

※保存容器の四隅に空気が残りやすく、カビが生える原因になります。注意してください。

コツは、最初に四隅を埋めること。詰め終わったら手を洗いましょう。

9.容器の汚れをふき取りラップをする

続いて、次の工程をおこないます。

- 詰め終わったら表面を手でなでて滑らかにする。

- 容器の汚れや細かいカスをふき取る。(汚れや細かいカスが残っているとカビの原因になるため)

- ラップを味噌に密着させるように貼り付ける。(空気が入らないように中心から外側に指を滑らせて貼る)

豆味噌の場合は、ドロドロ状になりますが、品質に問題はありません。

10.塩蓋をする

最後に、カビが生えにくくするためにのために塩蓋をします。

塩をポリ袋に入れて口を輪ゴムなどで縛り、塩蓋としてラップの上に重ねて置きます。

保存容器の蓋を閉めたら、直射日光の当たらない風通しのよい場所で発酵・熟成させましょう。

※塩は表面を覆える量で問題ありませんが、2kg仕込みで約300gを使用します。

※冷蔵庫に入れてしまうと発酵・熟成が進まないので、常温で保存しましょう。

11.熟成させて完成

熟成期間の目安は、米味噌なら8ヵ月。熟成が終わったら完成です。

発酵・熟成期間を延ばすことで色味とうま味が増します。

味噌の保存方法

味噌は、常温で直射日光が当たらない、風通しのよい場所に保管しましょう。

完成した味噌は、冷蔵庫で保存しましょう。

常温だと風味や色がどんどん変化していくため、冷蔵庫保存がお勧めです。

味噌の表面をラップでおおって保存すると、酸化を防止しやすいです。

味噌の作り方のよくある質問

味噌の作り方についてのよくある質問は、次のとおりです。

- 味噌作りに適した季節はいつ?

- 米味噌・麦味噌・豆味噌の違いは?

- 1年分の味噌を仕込むなら何kg必要?

- いつから食べられる?

それぞれ回答していきます。

味噌を作ろうと考えている場合は、覚えておきましょう。

味噌作りに適した季節はいつ?

味噌は「寒仕込み(かんじこみ)」といって、寒い冬季に仕込むのが望ましいとされています。

逆に、暑い夏場は雑菌が入りやすいため、避けてください。

なお、秋・冬・春というように季節ごとに味噌を仕込むと、それぞれの季節の味の違いを楽しめます。

米味噌・麦味噌・豆味噌の違いは?

米味噌・麦味噌・豆味噌は、それぞれ使っている麹と主な生産地域が異なります。

米味噌・麦味噌・豆味噌の違い

| 味噌の種類 | 使っている麹 | 主な生産地域 |

|---|---|---|

| 米味噌 | 米麹 | 全国 |

| 麦味噌 | 麦麹 | 九州、四国、中国地方 |

| 豆味噌 | 豆麹 | 愛知、三重、岐阜 |

米味噌・麦味噌・豆味噌は味が違うため、食べ比べてみてもおもしろいでしょう。後述する貝印の「3種の味噌食べ比べセット」なら、これらの3種類の味噌作りを体験できます。

1年分の味噌を仕込むなら何kg必要?

味噌を使う量や頻度によって異なりますが、1年分の味噌は一人あたり2~10kgが目安になります。

たとえば、一人暮らしで毎朝1杯の味噌汁を飲む場合は、1日あたり約20gが必要です。

すると、年間では約7,300g(20g×365日)となり、約7.3kgの味噌が必要になります。

いつから食べられる?

味噌の種類によって必要な熟成期間が異なるため、食べられる時期も異なります。

- 米味噌:仕込みから約8ヵ月後

- 麦味噌:仕込みから約2ヵ月後

- 豆味噌:仕込みから約12ヵ月後

なお、好みの色と味になるまで熟成期間を延ばしても問題ありません。

熟成期間が長くなるほど、色は濃く、うま味が増しやすくなります。

味噌を簡単に作るなら貝印の味噌作り体験セットが便利!

「味噌を作りたいけど、ちょっと難しそう……」「せっかくならおいしい味噌を作りたい」と思っている人もいるでしょう。

貝印の味噌作り体験セットなら、米味噌、麦味噌、豆味噌の3種類の味噌を簡単に作れます。100年以上の歴史がある味噌の蔵元から仕入れた材料を使っており、おいしい味噌を作りやすいです。

また、貝印の味噌作り体験セットには、以下のポイントもあります。

- 料理家・みそ探訪家である岩木先生と味噌の蔵元が厳選した原材料と配合比

- 失敗しない味噌の作り方がわかるリーフレット付き

- ご購入者様限定 岩木先生と一緒に味噌を仕込める、オンラインレッスンへご招待

大豆を簡単に潰せる貝印のヘルシーミンサーを、3種の味噌食べ比べセットと一緒に購入することも可能です。

「一度自家製の味噌作りにチャレンジしてみたい」と思っている人は、ぜひ貝印の味噌作り体験セットを活用してみてください。

毎年12月初旬から1月下旬の間の期間限定で、貝印公式オンラインストアで販売しています。24時間いつでも好きなタイミングで注文が可能だから、お店までわざわざ足を運ぶ必要もありません。

商品の麹の使用期限は約1ヵ月です。商品がお手元に届いたら、1ヵ月以内に味噌作りを始めましょう。

自宅でおいしい味噌を作ってみたい人は、貝印の味噌作り体験セットをお試しください。

なお、米味噌、麦味噌、豆味噌のなかから、自分の好きな材料だけを購入することもできます。まずは3種の味噌食べ比べセットを購入して、次回は気に入った味噌の種類の材料だけを購入してもいいでしょう。

味噌作りを動画で見てみよう

岩木先生と一緒に味噌を仕込める、オンラインレッスンの様子をYOUTUBEで無料公開しています。

気になる人は、ぜひチェックしてみてください。

まとめ:自家製の味噌を作ってみましょう

普段はスーパーなどで購入することが多い味噌ですが、自分で作ってみると市販品とは違った味を楽しめます。数ヵ月の時間をかけて完成した味噌は、愛着も湧いているため、よりおいしいと感じやすいでしょう。

自家製の味噌は同じ材料を使っていても、熟成する環境や熟成期間で味が変わります。そのため、自分だけのオリジナルの味噌を作ることができます。

とはいえ、「自家製の味噌を作るための準備が大変そう……」と感じる人もいるでしょう。そんな人には、貝印の手作り味噌セットがおすすめです。

貝印公式オンラインストアでは、手作り味噌セットを、毎年寒仕込みの時期に最適な12月から1月の期間限定で販売しています。

長い歴史をもつ味噌の蔵元と、料理家・みそ探訪家である岩木先生が厳選した、こだわりの原材料と配合比を完全受注生産で直接取り寄せています。

オンラインストアだから24時間いつでも好きなタイミングで注文が可能で、お店までわざわざ足を運ぶ必要もありません。ぜひ、チェックしてみてください。

3種の味噌食べ比べセットなら米味噌、麦味噌、豆味噌という3種類を作れるため、いろいろな味の味噌を体験できます。

ぜひこの機会に自家製の味噌を作ってみましょう。

実践料理研究家・みそ探訪家/岩木みさき

“生産と消費を紡ぎ、食を伝える”をテーマに、実践しやすい健康レシピの考案や撮影を担当、47都道府県を探訪し取材執筆や行政案件も多数対応、ラジオやTV、CM等のメディアにも出演。料理教室などの講師業は1500回を超える。

得意とする専門分野は日本の伝統調味料 “みそ”。日本各地のみそ蔵90ヶ所以上を探訪し、みその魅力を再発見する活用方法の探求、国内外への情報発信に力を注ぐ。

代表著書「みその教科書」「1分美肌みそ汁」、新書制作中。